2026年1月7日(水)から9日(金)にかけて,韓国・延世大学校のJeongGil Ko先生が当研究室を訪問されました.

Ko先生は本塾の特別招聘教授(国際)を兼任されています.

2026年1月7日(水)から9日(金)にかけて,韓国・延世大学校のJeongGil Ko先生が当研究室を訪問されました.

Ko先生は本塾の特別招聘教授(国際)を兼任されています.

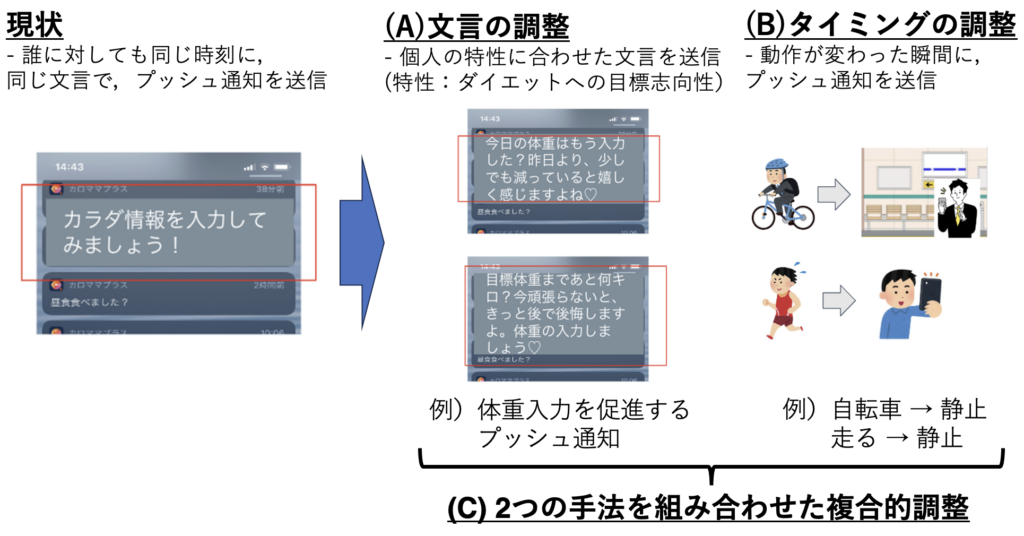

博士課程2年 濱中君らの研究「ライフログサービスにおける行動変容に向けた適応的プッシュ通知型情報提示手法」が情報処理学会論文誌に採択されました.

概要:

食事や運動・睡眠などのライフログを記録し,アルゴリズムやAIによるアドバイスを提供する会話型健康アプリケーションにおいて,ライフログの継続的な入力は重要である.本研究では,継続的入力を促進するため,プッシュ通知ベースの情報提示手法を複数設計し評価した.(a)個人の制御焦点状態に基づく文言調整,(b)物理的行動の切り替えに基づくタイミング調整,(c)これらの複合的調整という3種類の介入手法を設計し,417名の実験参加者を対象に24日間の実証実験を行った.アプリケーションの起動回数,プッシュ通知の開封回数,およびライフログデータの入力回数を評価指標とし,行動変容への効果として検証した.結果として,プッシュ通知のタイミングと文言を調整した2つの手法が,アプリケーションの起動回数において統計的に有意な効果を示した.

濱中智己, 坂本一憲, 佐々木由樹, 水野慎一郎, 川崎康紀, 佐々木航, 中澤仁 and 大越匡, “ライフログサービスにおける行動変容に向けた適応的プッシュ通知型情報提示手法,” 情報処理学会論文誌, 2026. (To appear)

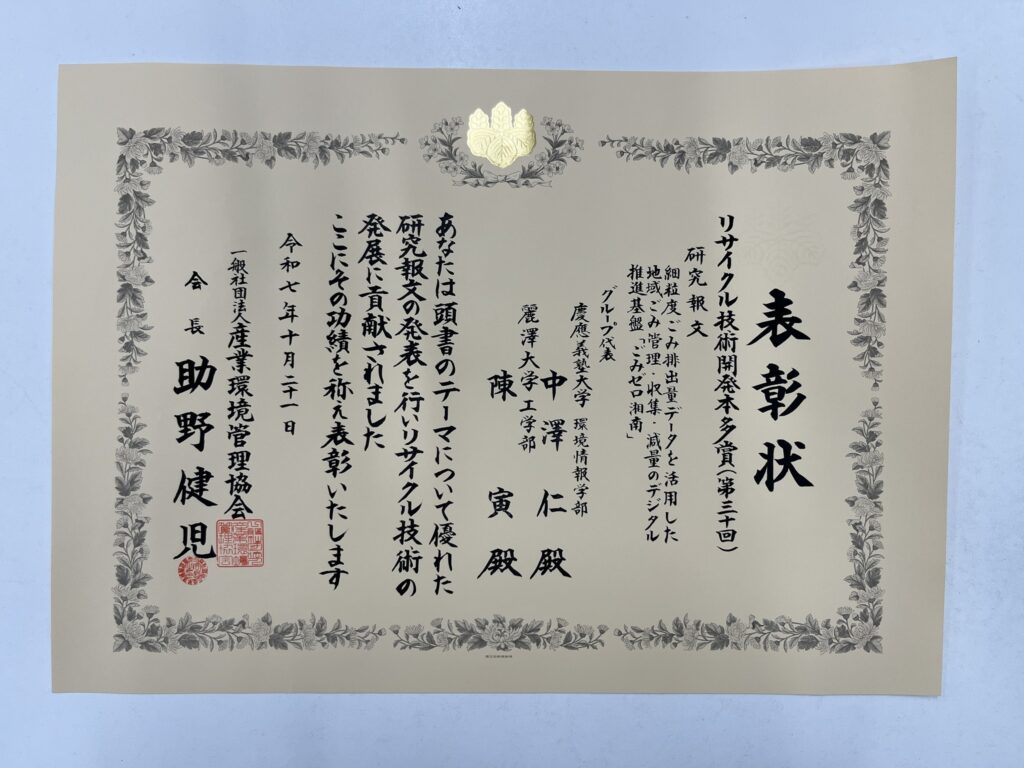

「令和7年度 リサイクル技術開発本多賞」(主催:一般社団法人 産業環境管理協会 資源・リサイクル促進センター)を中澤仁教授、陳寅特任准教授が受賞しました。

10月21日(火)に機械振興会館ホールにて表彰式が開催され、表彰状の授与と、受賞研究報文「細粒度ごみ排出量データを活用した地域ごみ管理・収集・減量のデジタル推進基盤『ごみゼロ湘南』」の内容について成果発表を行いました。

本研究は、藤沢市・鎌倉市のごみ収集車にAIセンサーを搭載し、収集ルートの最適化やごみ排出状況の可視化を通じて、地域のごみ減量・資源循環を推進する取り組みです。こうした実践的な研究が高く評価され、今回の受賞につながりました。

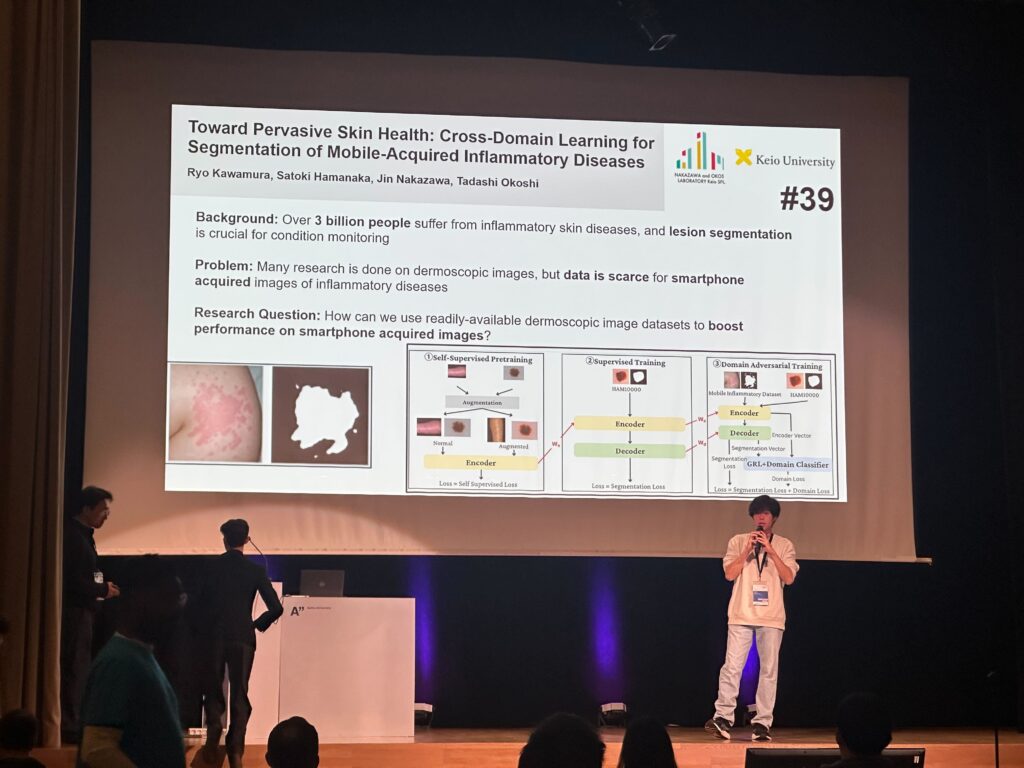

学部4年 加藤君,劉君,学部3年 河村君,麻生君がフィンランド・Aalto Universityで開催されたACM Ubicomp2025でポスター発表しました.

Posters sessionに採択された論文題目は以下の通りです.

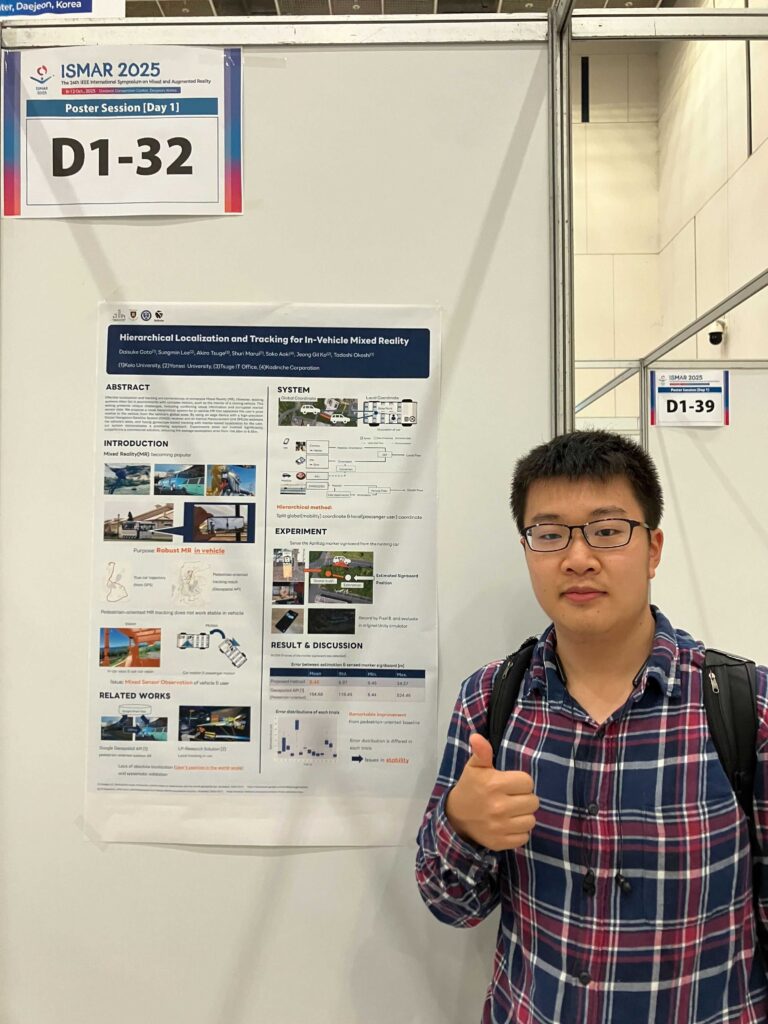

修士課程1年 後藤君が韓国・大田で開催されたIEEE ISMAR 2025でポスター発表しました.

Abstract: Effective localization and tracking are cornerstones of immersive Mixed Reality (MR). However, existing systems often fail in environments with complex motion, such as the interior of a moving vehicle. This setting presents unique challenges, including conflicting visual information and corrupted inertial sensor data. We propose a novel hierarchical system for in-vehicle MR that separates the user’s pose relative to the vehicle from the vehicle’s global pose. By using an edge device with a high-precision Global Navigation Satellite System (GNSS) receiver and an Inertial Measurement Unit (IMU) to estimate the vehicle’s state, and fusing gyroscope-based tracking with marker-based localization for the user, our system demonstrates a promising approach. Experiments show our method significantly outperforms a commercial solution, reducing the average localization error from 164.68m to 8.45m.

Daisuke Goto, Sungmin Lee, Akira Tsuge, Shuri Marui, Soko Aoki, JeongGil Ko, Tadashi Okoshi. “Hierarchical Localization and Tracking for In-Vehicle Mixed Reality”. IEEE ISMAR 2025, Daejeon, Korea

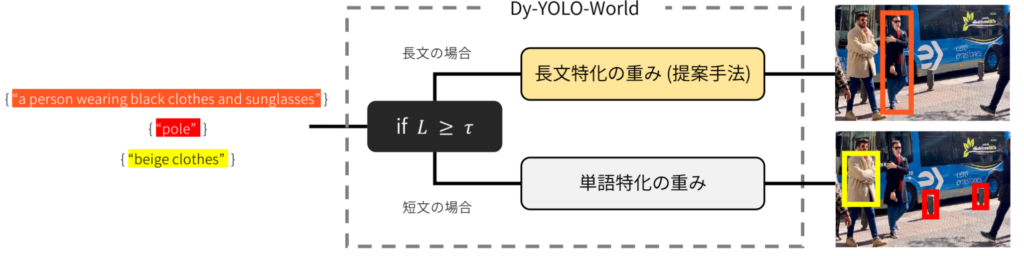

学部3年 青木君が研究内容を第28回 画像の認識・理解シンポジウム (MIRU2025) でポスター発表しました.

研究概要:本研究では,オープンボキャブラリー物体検出(OVD)における文脈理解性能とリアルタイム性の両立を目的として,YOLO-Worldアーキテクチャを拡張したDy-YOLO-Worldを提案する.YOLO-Worldは,軽量かつ高速なオープンボキャブラリー物体検出を実現する一方で,自然言語における文脈的意味の解釈に弱いという課題を抱えている.そこで本研究では,長文に最適化された「長文特化重み」を新たに学習し,従来の軽量なYOLO-Worldの重みと動的に切り替えて併用するアーキテクチャを導入する.長文重みの学習には,Flickr30k Entitiesデータセットを用いたファインチューニングを行い,複雑な自然言語指示への識別精度を向上させる.これにより,従来の推論効率を維持しつつ,より高い意味理解能力を備えたオープンボキャブラリー物体検出モデルの構築を目指す.実験の結果,提案手法は,Flickr30k EntitiesとCOCO 2017を統合した長文・短文混在のテストセットにおいて,既存のYOLO-Worldを上回る性能を示した.

修士課程2年 伊藤君が中国・蘭州で開催されたAIoTSys2025で口頭発表を行い,Best Paper Awardを受賞しました.

Takashi Ito, Wenhao Huang, Yin Chen, Jin Nakazawa. (2025, August). Object Size Classification in Garbage Disposal Sensing System Using Monocular Depth Estimation. In 2025 International Conference on Artificial Intelligence of Things and Systems (AIoTSys). IEEE.

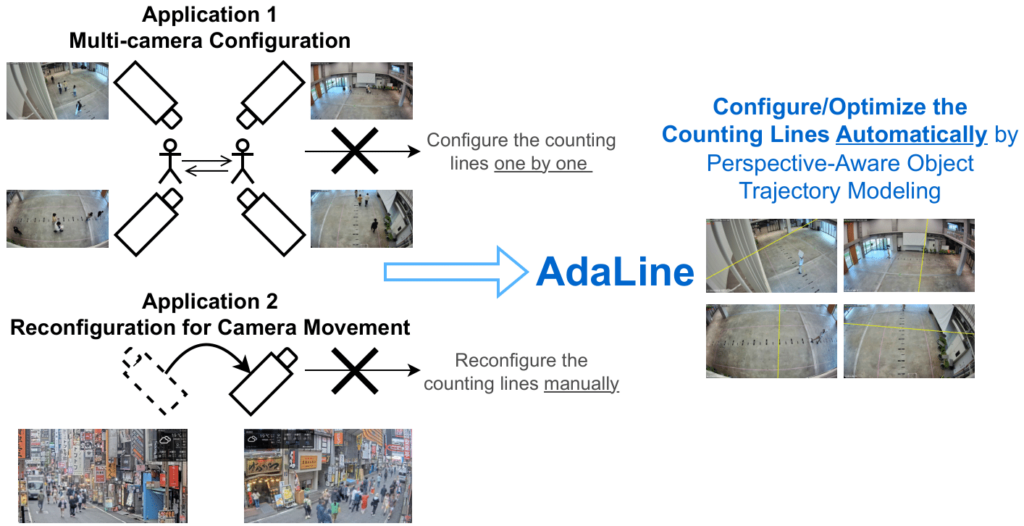

博士課程3年 黄君の研究「AdaLine: Adaptive Counting Line Optimization by Perspective-Aware Trajectory Modeling in Object-Detection-Tracking Systems」が国際論文誌 IEEE Accessにacceptされました.

Abstract:

The combination of object detection, tracking, and counting has become a widely used method. The position and angle of cameras can vary according to the deployment scenarios, which affects counting accuracy. Traditional approaches often rely on manually pre-defined counting lines or regions-of-interest (ROIs), which are static, environment-specific, and difficult to generalize.

To overcome these limitations, we propose AdaLine, an adaptive, perspective-aware algorithm that learns the optimal counting line from object trajectories, thereby enabling adaptation to diverse environments and camera viewpoints without manually defined counting lines.

AdaLine adapts automatically as the scene evolves by clustering incoming trajectories with K-means, selecting the most stable line candidate, and smoothing it with an exponential moving average. Experimental evaluations across different scenarios and camera settings show that AdaLine achieves better performance in terms of accuracy, stability, and applicability. Our approach offers a scalable, real-time configuration-free solution for object-detection-tracking systems.

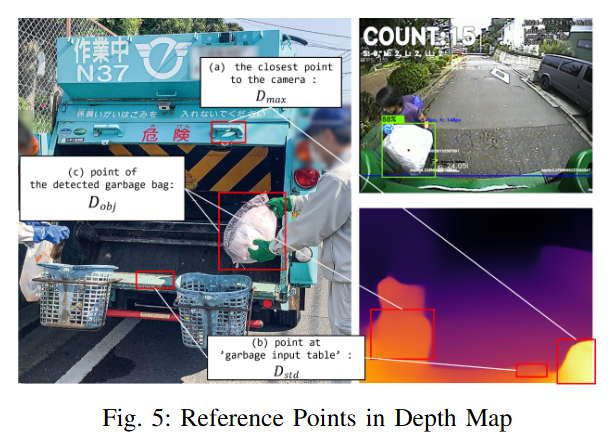

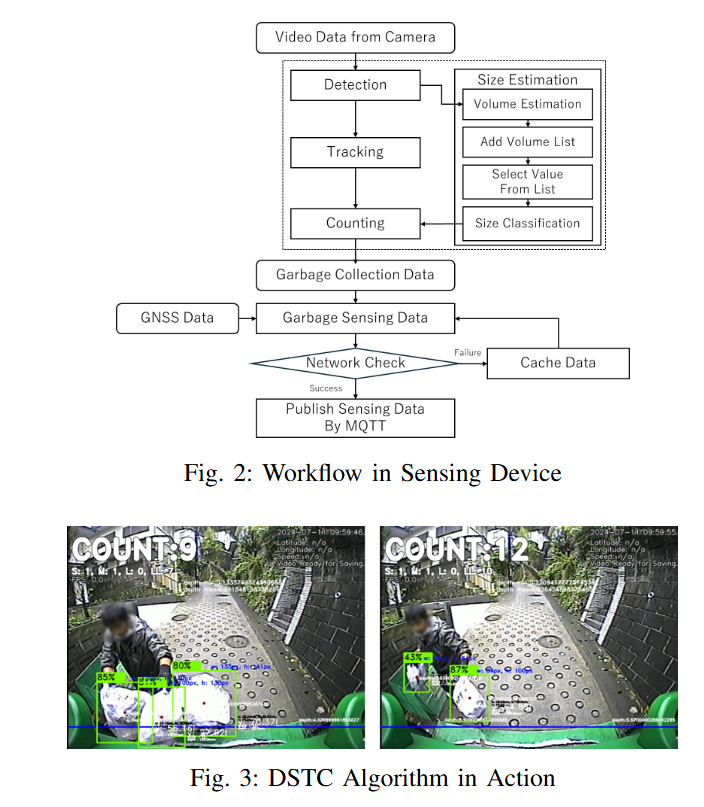

修士課程2年 伊藤君の研究「Object Size Classification in Garbage Disposal Sensing System Using Monocular Depth Estimation」が国際会議 AIoTSys 2025にacceptされました.

Abstract:

Deep learning-based object detection is widely used in urban sensing, enabling tasks such as pedestrian, pothole, and waste detection. Automotive sensing with dashcams facili- tates large-scale, real-time detection across urban environments. However, existing studies primarily focus on detection without estimating object size, which is crucial for event classification. Conventional size estimation methods rely on RGB-D cameras, multiple cameras, or LIDAR, making them unsuitable for large- scale automotive sensing with single RGB dashcams. Monocular depth estimation provides relative depth but does not yield abso- lute size measurements. To address this limitation, we propose a novel approach that combines monocular depth estimation with a reference object of known size. By comparing the detected object’s pixel dimensions with those of the reference object, its physical size can be estimated. To validate our approach, we developed an automotive sensing platform that detects and quantifies household garbage bags using footage from the rear- view camera of garbage trucks. The truck body serves as the reference object, ensuring reliable size estimation. Experiments conducted with real-world data collected using an NVIDIA Jetson TX2 demonstrate the effectiveness of our method. The proposed approach achieves size estimation accuracy with mean squared errors (MSEs) of 20.02 for width and 18.68 for height while maintaining an end-to-end processing rate of 19.21 frames per second (FPS) for detection, tracking, and size estimation.

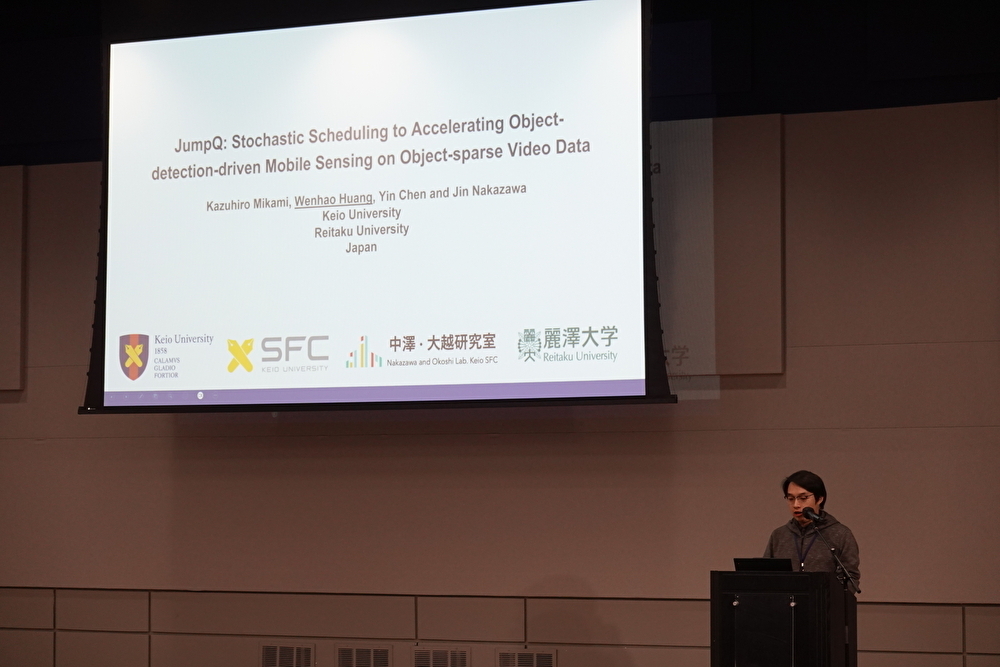

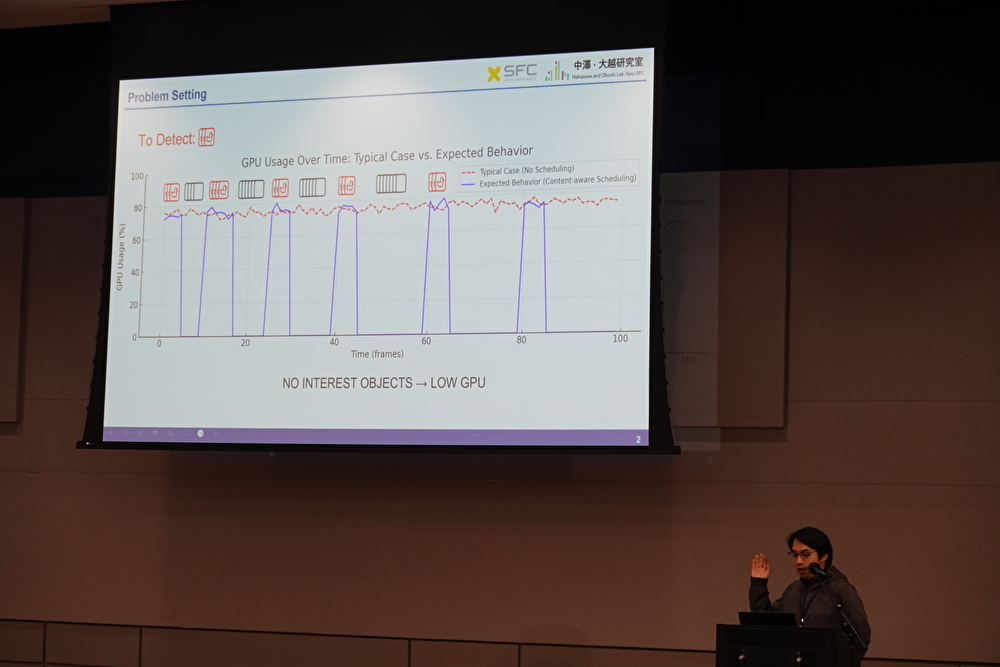

後期博士課程 三上君の研究「JumpQ: Stochastic Scheduling to Accelerating Object-detection-driven Mobile Sensing on Object-sparse Video Data」が国際会議 ACM SenSys2025にacceptされ,口頭発表を行いました.

Abstract:

Deep learning-based object detection has seen a surge in application for sensing systems on mobile devices. In this context, objects are identified and tracked across video frames, facilitating the calculation of associated events of interest. A significant research challenge refers to the acceleration of processing speed, which is constrained by deep learningbased object detection due to its intensive resource requirements. This paper focuses on a typical mobile sensing scenario, wherein sequences of frames containing objects of interest are sparsely dispersed throughout the video stream. Given that many of the frames lack objects, allocating substantial computational resources to detect them becomes inefficient. In light of this, we propose a stochastic scheduling algorithm, JumpQ. JumpQ performs per-frame detection when anticipating the presence of objects in the current frames. Consecutive negative detections prompt a transition to intermittent detection with a probability that undergoes further decay if the negative detection persists until reaching a predefined limit. Upon a positive detection, JumpQ swiftly reverts to per-frame detection and retraces a specific number of previously buffered frames to ensure the inclusion of potentially missed true frames. A comprehensive experimental study using the garbage bag counting technique was conducted to show the efficiency of JumpQ in accelerating the processing speed by nearly 1.92 times while maintaining a negligible impact on sensing accuracy.

Mikami, K., Huang, W., Chen, Y., & Nakazawa, J. (2025, May). JumpQ: Stochastic Scheduling to Accelerating Object-detection-driven Mobile Sensing on Object-sparse Video Data. In Proceedings of the 23rd ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems (pp. 332-344).